相撲の起源

相撲の歴史は古代日本にさかのぼります。最初の文献に基づくと、相撲は神道の儀式として始まり、神々に捧げる戦いの形式が取られていました。伝説によれば、縄文時代の祭りや競技が相撲の原型となり、弥生時代以降の農耕社会の中で武士階級の間でもらされました。この頃の相撲は、力比べが主な目的であり、実際の戦闘技術を披露する場でもありました。神事としての側面が強かったため、勝敗ではなく、神に捧げるための儀式が中心にありました。

平安時代の相撲

平安時代には、相撲はより制度化され、貴族社会から広まるようになりました。この時期、相撲は演技的な要素を取り入れ、観客を楽しませるための娯楽とされました。また、相撲は武士の修行の場としても重要視され、近世にかけてその形が洗練されていきます。貴族たちによる相撲を見る行事が盛んになり、競技者も増加したことで、相撲に対する社会の関心が高まりました。特に、相撲は年中行事の一部として位置づけられ、祭りや文化行事において重要な役割を果たしました。

江戸時代の相撲

江戸時代に入ると、相撲は商業化され、格闘技としての側面が強くなっていきました。この時期、日本各地で相撲大会が開かれ、各地の人気力士がメディアとして取り上げられるようになりました。また、江戸時代には相撲のルールが整備され、土俵の設置や秩序の確立が進められました。この時期には、多くの名力士が誕生し、相撲の興行が国民的な娯楽となると同時に、相撲社会も権威を持つようになりました。演技や見せ物としての要素も強まり、相撲は単なる力比べ以上の文化的な存在となったのです。

近代の相撲と伝統の継承

明治以降、相撲は国際的なスポーツとしての側面を持ち始め、紹介される場面が増加しました。この時代、相撲は日本の文化を象徴する存在として評価され、海外の人々にとっても興味の対象となりました。また、見世物小屋から公式の競技に移行する中で、しっかりとした組織が形成され、ルールの厳格化が進められました。力士たちは厳しい訓練を受け、相撲道における道徳観や礼儀を重んじるようになりました。伝統的な相撲文化は維持されつつ、現代に合わせた形で発展していきました。

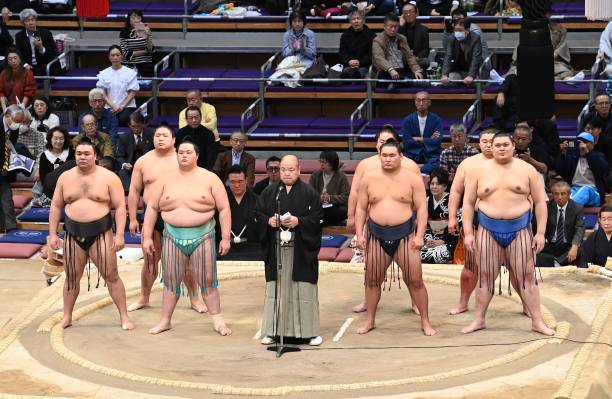

現代の相撲と未来への展望

現在の相撲は、伝統を重んじながらも多様化が進んでいます。若者層を中心に、相撲に対する関心が高まり、新しいファン層の獲得も目指されています。また、相撲界を挙げて社会貢献活動に取り組む姿勢が評価されており、コミュニティとのつながりも強化されています。近年では、国際的な交流も進んでおり、外国出身の力士が活躍する場面も多く見られます。未来の相撲は、伝統を大切にしつつも、新たな競技者たちの参入を受けて進化し続けることが期待されています。