相撲の番付制度の歴史

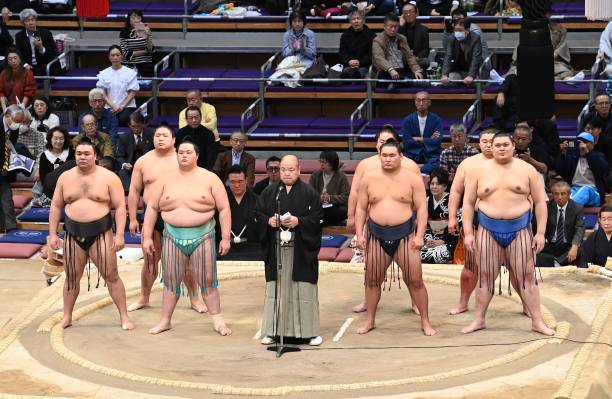

相撲の番付制度は、日本の伝統的な相撲文化の中でも特に重要な役割を果たしています。この制度は、力士の実力を示す一つの指標として機能し、力士たちが昇進するための基準を提供します。番付は基本的に性別、年齢、経験、試合の成績に基づき、力士たちがどのように評価されるかを定めます。初めてその形式が整ったのは、江戸時代中期だと言われていますが、今日のような明確なシステムが出来上がるには長い時間がかかりました。番付制度の最も特徴的な点は、その厳密さと透明性です。各部屋の師匠や専門家が責任を持って力士の成績を評価し、番付を決定します。

相撲の番付制度と力士の昇進

相撲の番付制度は、力士の昇進に直接的な影響を持っています。各力士は、土俵での成績や勝利数によって次の番付を決められ、これが彼らのキャリア全体に重大な意味を持ちます。例えば、最上位である横綱になった力士は、非常に高い評価を受け、相撲界のアイコンとなります。一方、昇進が困難な場合、力士は番付を下げられることもあります。このため、力士たちは日々の稽古を重ね、自己の成長を図る努力を続ける必要があります。相撲の番付制度は、力士に競争意識をもたらし、自己の能力を最大限に引き出す原動力となっているのです。

相撲の番付制度の文化的意義

相撲の番付制度は、単なる勝敗だけでなく、日本の伝統文化を深く理解する上でも重要です。この制度は、力士の成績だけでなく、その地域、家族的背景、さらには選手自身の人間性なども考慮されるため、相撲界の人間模様を反映するものと言えます。また、番付の上下にあたる力士たちの交流や尊敬も、日本の伝統文化の一部です。例えば、若手力士がベテラン力士に学ぶ姿勢や、地元ファンとの絆など、相撲を通じて育まれる人間関係は非常に深いものがあります。相撲の番付制度は、ただの成績評価ではなく、相撲文化そのものを形成する重要な要素なのです。

相撲の番付制度における新たな挑戦

近年、相撲界は様々な課題に直面しています。相撲の番付制度においても、時代の変化に対応した改革が求められています。たとえば、若い力士たちの台頭や外国人力士の増加などが、番付制度に与える影響は無視できません。特に、外国人力士の活躍は、日本の伝統的な相撲文化に新たな風を吹き込む一方で、競争の激化を招く要因ともなっています。これに対処するため、相撲協会は視覚的にわかりやすい番付の変更や、新しい評価方法の導入を検討しています。相撲の番付制度は、歴史的な背景を尊重しつつも、未来に向けた柔軟な対応が求められています。

相撲の番付制度の未来展望

相撲の番付制度の未来は、不透明さを帯びているものの、明るい展望も広がっています。世界中での相撲の人気の高まりは、新たなファン層を獲得し、相撲界全体の活性化に寄与する可能性があります。特に、国際的な大会を通じて、日本の相撲文化を海外に広める活動が進められています。これに伴い、番付制度の国際的理解を促進するための努力が期待されます。また、力士がフィジカル面だけでなく、メンタル面でも成長できる環境を整備することも新たな課題です。相撲の番付制度とその更新は、相撲界の未来を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。相撲界の新たな挑戦と変革は、未来の力士たちだけでなく、相撲文化全体に良い影響を与えることが期待されます。